目次

「3PL」は一般的に「スリーピーエル」と読みます。物流関係者にとっては基本用語ですが、初めて目にする方にとっては読み方も意味もわかりにくい用語です。本記事では、3PLの正しい読み方や由来、物流現場での役割・活用事例までを実務視点でわかりやすく解説します。

3PLの正しい読み方とその由来

読み方は「スリーピーエル」が一般的

「3PL」は、“Third Party Logistics”の略称で、日本語では「サードパーティ・ロジスティクス」と呼ばれます。読み方は「スリーピーエル」が一般的で、業界内でもアルファベット3文字をそのまま発音するケースがほとんどです。

3PLの語源と委託形態の違い

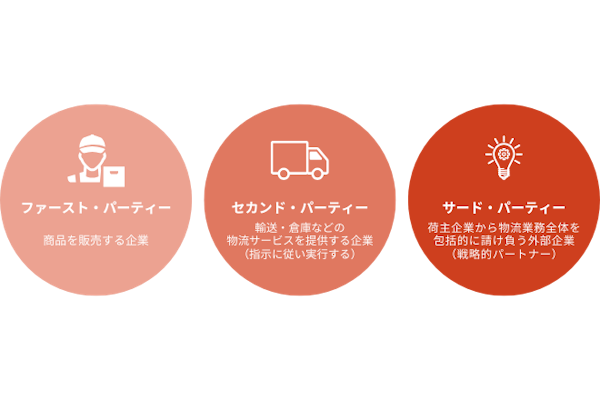

「サードパーティ」とは、荷主(企業)でも物流実行者でもない“第三者”という意味です。この第三者が、企業に代わって物流全体を担うことから「3PL」と呼ばれるようになりました。

この表現の理解を深めるには、物流業務の委託形態である1PL/2PLとの違いを押さえておくとわかりやすいです。「3PL」は、単なる物流業務の外注ではなく、戦略的パートナーとして物流全体を支える立場になります。

3PLとは?定義と基本的な役割

単なる外注ではなく戦略パートナー

3PLは「第三者物流」と訳されることもありますが、意味合いとしては単なる“外部委託”とは異なります。たとえば「この商品の保管だけお願いします」「このエリアへの配送だけ代行してください」といった個別業務のアウトソーシングは、2PLの範疇にとどまります。

一方、3PLは倉庫管理から配送、在庫管理、業務設計までを一括して担うのが特徴です。単なる業務実行者ではなく、企業の物流戦略に深く関わる存在といえます。

特にEC業界においては、受注データの処理から梱包・出荷・返品対応までを一貫して任せるケースも多く、企業の成長を担保する上でも欠かせない存在となっています。

物流業務を一括して委託することで、EC事業者は成長に欠かせない商品企画・開発に専念できることになります。

LogiPath(パスクリエが提供するEC物流代行サービス)でも、EC事業のスタートに必要な物流機能を兼ね備えており、EC物流全体を支援しています。

なぜ「3PL」を導入する企業が増えているのか

企業が3PLを導入する背景には、単なるコスト削減だけでは語りきれない実務的な課題があります。とくに近年のEC市場では、「物流の現場がボトルネックになる」ケースが急増しています。

1. 業務負荷と人手不足の限界

多くのEC企業が、受注量の急増に対して現場リソースが追いつかないという課題に直面しています。繁忙期の出荷遅延や、人的ミスによる誤出荷などは、売上に影響が出るだけでなく顧客からの信頼を失う原因にもなります。

3PLを活用すれば、こうした波動への対応力が向上し、出荷の安定性を担保できます。さらに、現場業務の属人化を防ぎ、業務の標準化・見える化を進める効果も期待できます。

2. コストの可視化とコントロール

物流を自社内で完結させようとすると、人件費・倉庫費用・梱包資材・ミス対応など、見えにくいコストが膨らみがちです。一方で3PLは、料金体系が明確なため、コストの見える化と調整が可能です。

3. スケーラビリティの確保

急成長を続けるD2CブランドやEC事業者にとって、「今は自社でまわせているが、1年後はどうか?」という視点が重要です。3PLを導入しておくことで、人・物・仕組みの限界に縛られずに事業を拡大できる柔軟性が生まれます。

3PL導入時に気をつけたい「誤解」と「落とし穴」

3PLは非常に便利な仕組みですが、導入にあたって過度な期待や誤解があると、かえって運用トラブルを招くことがあります。

1. 「すべて任せきり」は危険

「物流のプロに任せればすべて安心」と思いがちですが、業務フローやKPI(成果指標)をすり合わせないまま委託すると、かえって現場が混乱します。どこまでを任せるのか、何を自社で担うのか、明確な線引きが必要です。

2. 目的と手段が逆転しないように

本来3PLは、「業務効率を高めたい」「リードタイムを短縮したい」といった目的達成のための手段です。しかし、コストだけを重視して導入した結果、顧客満足度が下がったり、作業指示が不明確で現場が混乱し、出荷ミスや遅延が発生するといった例も少なくありません。

3. 自社に合うパートナーかを見極める

3PLとひと口に言っても、得意とする業種や対応可能なキャパシティ、システム連携の柔軟性は事業者によって異なります。「価格の安さ」だけでなく、「どこまで寄り添ってくれるか」を含めた総合的なパートナー選定が重要です。

失敗しない3PLパートナー選び!大切な3つのポイント

3PL事業者を選ぶ際に重要なのは、その3PL事業者が「EC物流の専門性」を本当に持っているかを見極めることです。

●EC商材への理解: アパレル、食品、コスメ、大型家具など、自社の商材を熟知し、適切な提案をしてくれるか

●システム連携力: 受注管理システム(OMS)やカートシステムとスムーズに連携できるWMS(倉庫管理システム)を持っているか

●柔軟な対応力: ギフトラッピングや同梱物の対応など、ECならではの細かい要望に対応できるか

単に「倉庫があります」「トラックがあります」というだけでなく、「ECの現場で何が求められているか」を理解しているパートナーを選ぶことが、失敗しないための第一歩です。

EC物流の支援に強いパートナーを選ぶなら「LogiPath(ロジパス)」

パスクリエでは、EC事業者向けに受注処理から在庫管理、出荷までを一括で代行する3PLサービスを提供しています。既存の倉庫・配送ネットワークを活用しながら、WMS導入や作業動線の最適化など、現場改善も含めた提案が可能です。

初めて3PLを検討する企業様から、大規模な物流リプレイスを考える企業様まで、課題や予算に合わせた最適な運用をご案内します。

▼60サイズ580円で始められる、従量課金制のEC物流サービス「LogiPath」

https://pathcrie.co.jp/logipath/

まとめ:3PL活用で現場課題を改善し、成長を加速する

「3PL(スリーピーエル)」は、物流業務の外注先というよりも、企業の成長を支える戦略パートナーです。読み方や定義を正しく理解し、自社の現場に合った3PLと連携することで、物流の課題は確実に改善できます。これからの時代、物流を“任せる”だけでなく“一緒に作る”という視点が求められています。