目次

物流業界におけるカーボンニュートラルとは

カーボンニュートラルとは

カーボンニュートラルとは、温室効果ガスの排出量と吸収量を差し引きゼロにする取り組みを指します。世界的に進む気候変動対策の中で、日本も2050年までにカーボンニュートラルを目指すことを宣言しており、産業界全体に対応が求められています。物流はエネルギー消費量が多い分野であり、サプライチェーン全体の脱炭素において大きな役割を担います。

物流業界が抱えるCO2排出の現状と課題

運輸部門は国内CO2排出量の約2割を占め、その多くはトラック輸送です。背景には、積載率(トラックなどの輸送車両にどれだけ効率的に荷物を積んでいるかを示す指標)の低さや空車回送(トラックが空の状態で走行する区間)の多さがあります。また、EC市場拡大に伴い宅配便の取り扱い数が増加し、輸配送の細分化が進んでいることも排出増加の要因です。加えて、電動車両や水素燃料車の普及はまだ限定的で、インフラ整備も遅れています。こうした状況から、物流におけるカーボンニュートラルは長期課題でありつつも、着手を先延ばしできないテーマになっています。

物流業界におけるカーボンニュートラルの必要性

物流業界がカーボンニュートラルを進める必要性は、大きく分けて3つあります。

1つ目は社会的責任です。環境負荷を減らすことは企業の使命であり、取引先や消費者からの信頼にも直結します。

2つ目は規制対応です。国内外で排出量削減に関する規制が強化され、取引条件に排出削減目標が組み込まれるケースも増えています。

3つ目は競争力強化です。持続可能な物流は単なるCSR(企業の社会的責任)ではなく、取引選定の条件となりつつあります。環境対応が不十分な企業は取引機会を失うリスクがあり、逆に積極的な対応はブランド価値の向上につながります。

物流業界のカーボンニュートラル実現に向けた施策

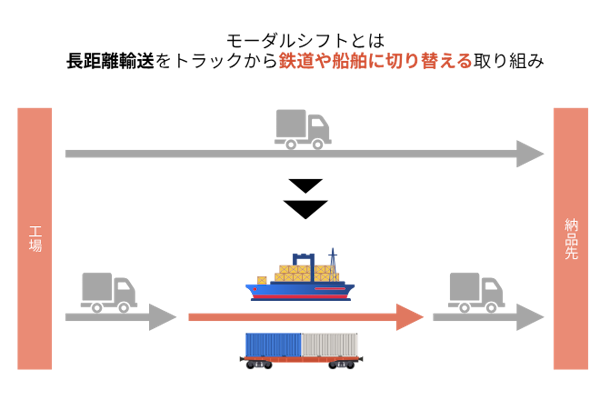

モーダルシフトと共同配送

モーダルシフトとは、長距離輸送をトラックから鉄道や船舶に切り替える取り組みです。鉄道はトンキロ当たりのCO2排出量がトラックの約1/8程度、船舶は約1/4といわれており、環境負荷を大幅に低減できます。特に定期的な大量輸送を行うメーカーや小売業に有効です。また、都市部では配送車両が集中することで渋滞やCO2排出が増えるため、複数企業が協力して「共同配送」を行う事例も増えています。たとえば商業施設への納品をまとめることで、配送回数を半減させたケースもあり、効率化と環境配慮を同時に実現できます。

EVトラックや水素燃料車の導入

都市内配送を中心に、EV(電気トラック)の導入が進みつつあります。充電インフラの整備は課題ですが、1日の走行距離が短く、拠点帰着型の配送業務では導入効果が大きいとされています。一方で水素燃料電池トラックは長距離輸送を担う可能性が高く、積載量や稼働時間に優れているのが特徴です。たとえば欧州や米国では大手小売やEC事業者による大規模な発注があり、日本国内でも実証実験が始まっています。初期投資の高さがネックですが、自治体補助や政府の支援制度を組み合わせることで導入事例は着実に拡大しています。

再生可能エネルギーの活用

物流拠点や倉庫での再生可能エネルギー導入は、目に見える効果を生みやすい施策です。屋根に太陽光パネルを設置して自家消費する方法に加え、PPA(電力購入契約)を活用することで初期投資を抑えながら再生可能エネルギーを利用する動きも広がっています。冷凍倉庫など電力需要の大きな施設では、再生可能エネルギーの利用割合を高めることで年間のCO2削減量を数百トン規模で実現する例もあります。さらに、余剰電力をEVトラックの充電に活用すれば、施設と車両の両面から脱炭素化を進められます。

物流業界でカーボンニュートラルを進める上での課題

コスト負担と投資回収

EVトラック1台あたりの価格はディーゼル車の2〜3倍に及ぶこともあり、初期投資は大きなハードルです。また、太陽光発電や蓄電池の導入も数千万円規模の投資を伴います。こうしたコストを短期的に運賃へ転嫁するのは難しく、長期的な視点で回収計画を立てる必要があります。最近では国や自治体が補助金制度を拡充しており、それらを活用して投資リスクを抑えることが現実的なアプローチです。

インフラ整備と技術導入の遅れ

充電ステーションや水素ステーションはまだ主要都市に限られており、長距離輸送をカバーするには数が不足しています。また、EVトラックは航続距離が短く、積載量も制限される場合があります。電池性能の改善や充電時間短縮といった技術革新は進んでいるものの、物流現場で求められる「長時間稼働・大量輸送」にはまだ課題が残っています。これらの制約を補うためには、輸送ルートや稼働計画の再設計も必要です。

人材とオペレーションの課題

新しい車両や設備を導入しても、それを適切に運用できる人材がいなければ効果は限定的です。EVや水素車両の特性を理解したドライバーの教育、安全管理を徹底できる現場体制が欠かせません。また、再生可能エネルギー設備の導入に伴うメンテナンスやデータ管理も新たな業務として発生します。既存の人員で対応できるとは限らず、専門人材の育成や外部パートナーとの連携が課題となります。

物流業界におけるカーボンニュートラルの効果測定と改善

排出量の見える化

効果的な削減を行うには、まず現状把握が必要です。車両ごとの燃料消費量や倉庫ごとの電力使用量を収集し、CO2排出量に換算する仕組みを整えることが第一歩です。IoT機器を車両に搭載してリアルタイムで燃費を把握したり、クラウドシステムで拠点ごとの使用電力を一元管理する事例も増えています。データを基にどの部門や拠点で排出量が多いのかを明確化することで、優先順位を決めて改善を図ることができます。

KPI設計と改善サイクル

削減を実効性あるものにするには、KPIの設定が不可欠です。たとえば「1トン輸送あたりCO2排出量を毎年2%削減」や「拠点電力の30%を再エネで賄う」といった具体的な数値目標を設けます。目標と実績を定期的に比較し、未達の場合は配送ルートの見直しや車両更新スケジュールの前倒しなど改善策を講じる必要があります。KPIが形骸化しないよう、経営層がコミットし進捗をチェックする仕組みを整えることが成果を左右します。

サプライチェーン全体での管理

物流事業者単独の努力では限界があります。たとえば荷主企業が輸送量や発注ロットを調整しなければ、積載率向上や共同配送の効果は限定的です。近年はScope3(サプライチェーン全体の排出量)を開示する企業が増えており、荷主と物流事業者が共同で排出削減目標を設定する動きも出ています。共同管理の仕組みを整えることで、業界全体での削減インパクトを最大化できます。

まとめ — カーボンニュートラルは物流業界の競争力を左右する

物流業界はCO2排出量の多さから、脱炭素への対応を避けて通ることはできません。モーダルシフト、次世代車両の導入、再生可能エネルギーの活用といった施策は、もはや選択肢ではなく必須条件になりつつあります。

排出量を可視化し、データに基づいて改善を重ねることが、持続可能な物流を実現する唯一の道です。今こそカーボンニュートラルへの理解を深め、脱炭素化に向けた取り組みを始めてみましょう。

▼60サイズ580円で始められる、従量課金制のEC物流サービス「LogiPath」

https://pathcrie.co.jp/logipath/