目次

「フルフィルメント」という言葉に、なんとなくの理解で業務を進めていませんか?本記事では、EC物流の現場で使われる「フルフィルメント」の意味を丁寧に解説し、導入判断に必要な視点や注意点も具体的に紹介します。

フルフィルメントの意味とは

ECにおける「フルフィルメント」の基本的な定義

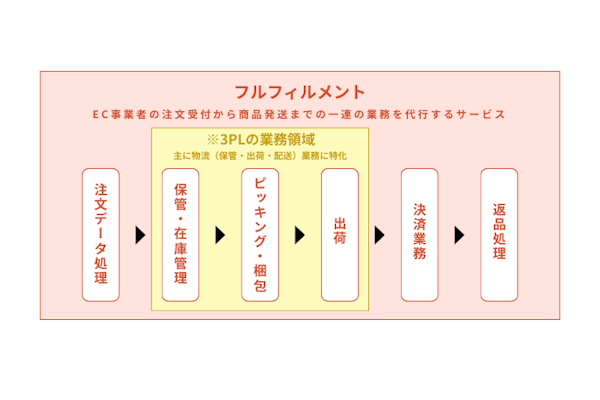

ECビジネスにおいて「フルフィルメント」とは、商品を注文してからお客様のもとに届くまでに必要な一連の業務を指します。主に在庫の保管、ピッキング、梱包、配送、そして返品対応までを含みます。

よく混同される「発送代行」「3PL」との違い

一見、「発送代行」や「3PL(サードパーティ・ロジスティクス)」と似ていますが、フルフィルメントはそれらよりも広い意味をもち、顧客体験の品質までを視野に入れた物流支援を特徴としています。

たとえば、注文後の発送通知メールのタイミングや、緩衝材の使い方など、ECショップの顔として顧客に接する部分に関与します。そのため、単なる物流ではなく、“顧客対応”の一部を担っているという視点が必要です。

なお、自社でフルフィルメントを構築する場合は、業務範囲が多岐にわたるため、人員体制・業務設計・システム連携の精度が問われます。

フルフィルメントのメリットとデメリット

メリット:人的ミスの削減と業務効率の向上

フルフィルメントを導入することで得られる最大のメリットは、業務の効率化と品質の安定化です。とくに外部委託を活用した場合、出荷作業や保管、返品処理といった手間が軽減され、本来注力すべきマーケティングや商品企画により専念できるようになります。

また、プロのオペレーションを導入することで、誤出荷や在庫ズレといったトラブルは大幅に減少します。これは、バーコードやWMS(倉庫管理システム)を活用したチェック体制により、人為的なミスを防げることに加え、物流現場で培ったノウハウに基づいた多重確認の仕組みが整っているためです。結果として、顧客満足度の向上やクレーム削減に直結します。

デメリット:コスト負担と業務コントロールの難しさ

一方、デメリットとして挙げられるのはコストの発生と業務コントロールの難しさです。固定費がかかるサービス形態も多く、注文数が少ない時期には費用対効果が見合わない可能性もあります。

さらに、外部委託では自社で現場を直接管理できないため、細かな業務改善がしづらいという点にも注意が必要です。たとえば、ギフトラッピングや同梱物など、ブランド体験を重視したい事業者にとっては制限を感じる場面もあるでしょう。

実際の導入現場で起きやすい「落とし穴」とは?

実際に現場では、「出荷は早くなったが、返品対応の質が落ちた」「マニュアル外の業務ができず柔軟性に欠けた」といった声もあります。フルフィルメントを導入する際は、メリットだけでなく“何を手放すのか”にも目を向ける必要がありそうです。

また、事業規模や取り扱う商品の拡大につれて、他EC店舗との差別化やお客様のニーズに応えるために、フルフィルメントの仕組みにもカスタマイズが求められます。ロジパスでは、そのようなカスタマイズにも柔軟に対応し、成長段階に合わせた最適な物流体制を提供します。

なぜフルフィルメントがECにとって重要なのか?

1. スピードと正確性の確保

注文から配送までの一連の流れが標準化され、マニュアルに基づいて作業手順や検品が実施されます。これにより、誤出荷や伝票ミスといった人的エラーが減少し、配送遅延のリスクも最小限に抑えることができます。ECにおいて配送のスピードと正確性は顧客の信頼に直結する要素であり、「欲しい時に正しく届く」という体験はリピーターの獲得にもつながるため、この部分の精度が競合との差別化にもなります。

2. リソースの集中

保管や梱包、出荷といったバックエンド業務は時間と労力を多く消費します。これらをフルフィルメントに委託することで、自社スタッフは商品開発やマーケティング、広告運用など売上に直結する活動に専念できます。また、繁忙期やキャンペーン時に人員を臨時増員する必要がなくなるため、採用や教育コストの削減にもつながります。

3. 運用効率と品質の一元化

物流業務とカスタマーサポート(CS)、受注管理を別々に運営すると、情報伝達やトラブル対応にタイムラグが生じやすくなります。フルフィルメントで一元管理することで、在庫状況や出荷進捗、返品情報などがリアルタイムで共有され、部門間の連携が格段にスムーズになります。さらに、返品や交換、クレーム対応の品質を統一できるため、顧客にとって一貫した安心感のある対応が可能です。これにより、顧客満足度だけでなくブランドイメージの向上にもつながります。

導入時に検討すべきポイント

フルフィルメント導入を検討するタイミングと判断基準

フルフィルメント導入の可否を判断するには、まず「自社で担うべき業務」と「外部に任せられる業務」の線引きを行う必要があります。商品の特性やSKU、注文数、返品率などの要素により、最適な運用体制は異なります。

とくに注目すべきは、成長フェーズとの相性です。スタートアップ期では外注によるリソース集中が有効ですが、一定規模を超えるとコスト負担が大きくなり、自社内製化を検討すべき局面も出てきます。

委託先を選定する際には、対応可能な業務範囲・SLA(サービスレベル)・実績・柔軟性の4点を中心に確認してください。たとえば、

・ギフト対応の有無や、のし・ラッピングといった個別対応の可否

・商品ごとの独自ピッキングルール(例:温度管理、逆順ピックなど)に対応できるか

・繁忙期(年末年始・セール時期など)のキャパシティや追加人員体制が確保されているか

・返品対応時のフロー(検品・再販可否の判断・報告の形式など)が整備されているか

・商品マスタや在庫データとの連携方法(API連携・CSV・手動など)に柔軟性があるか

・異常時(遅延・破損・在庫差異など)の連絡体制や対応スピードが明確になっているか

など、実務で起こり得る細かな点まで確認することが重要です。

また、システム連携の相性も見落とされがちなポイントです。OMS(受注管理システム)やWMS(倉庫管理システム)とスムーズにデータ連携できなければ、逆にオペレーションが煩雑になります。

委託先が単に“安いかどうか”ではなく、長期的な成長をともに支えられるパートナーかどうかを見極める視点が求められます。

よくある課題とフルフィルメントの実務的な解決策

返品・交換対応の標準化と顧客満足度の向上

フルフィルメントの業務のなかでも、とくにトラブルが発生しやすいのが在庫管理と返品対応です。在庫過多により倉庫スペースが逼迫したり、出荷遅延につながったりするケースは頻繁に発生しています。

このような状況では、リアルタイム在庫連携とWMSの活用による「見える化」が非常に有効です。とくにSKUが多い企業では、棚番・ロケーション管理の徹底が誤出荷を防ぐ鍵になります。

返品対応に関しても、商品確認のプロセスや返金タイミングが曖昧ですと、顧客満足度の低下や悪い口コミにつながります。ここでは返品フローを標準化し、CS部門との情報共有を強化することでスムーズな対応が可能になります。

また、「販促物の入れ忘れ」「出荷ラベルの誤表記」といった小さなミスが、大きなブランドイメージの損失につながることもあります。ヒューマンエラーを前提にしたダブルチェック体制の構築は欠かせません。

まとめ:成長フェーズに応じたフルフィルメントの見極めを

フルフィルメントの意味を正しく理解し、自社に合った導入判断を行うことは、EC事業の安定運営と成長の両方に直結します。単に作業を外注するという発想ではなく、「顧客体験をどこまで託すのか」という視点を持つことが重要です。

導入前には、業務範囲・委託先の柔軟性・自社の成長フェーズを多角的に見極めましょう。物流はコスト削減の手段ではなく、リピート率や顧客満足度を高める「価値ある投資」として捉えることが、ECで成果を出し続ける企業に共通する視点といえます。

EC物流の支援に強いパートナーを選ぶなら「LogiPath(ロジパス)」

もし「自社の成長に合わせてフルフィルメントを柔軟に活用したい」とお考えでしたら、私たちパスクリエにご相談ください。パスクリエでは、EC事業者向けに受注処理から在庫管理、出荷までを一括で代行する3PLサービスを提供しています。既存の倉庫・配送ネットワークを活用しながら、WMS導入や作業動線の最適化など、現場改善も含めた提案が可能です。まずはお気軽にご相談ください。

▼60サイズ580円で始められる、従量課金制のEC物流サービス「LogiPath」

https://pathcrie.co.jp/logipath/