- 2025/09/22

- 基礎知識

EC物流の現場では、初めて聞くような専門用語が日常的に飛び交います。言葉の意味が曖昧なままでは、社内外のやりとりで戸惑うこともあるかもしれません。本記事では、EC物流の現場で頻繁に使われる必須用語を40個厳選し、初心者の方にも分かりやすく解説します。

1. 受注・在庫管理システム関連

OMS(受注管理システム)

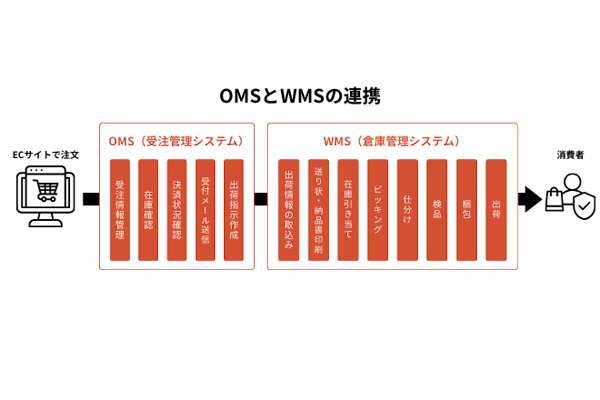

「OMS」は「Order Management System」の略で、ECサイトからの注文情報を一元的に管理するシステムです。

お客様の注文はまずOMSに集約され、在庫引き当て、決済確認、出荷指示作成といった処理を効率化します。手作業による誤出荷リスクや膨大な手間を削減するとともに、複数のECサイトを管理し、顧客分析を行うことも可能です。

WMS(倉庫管理システム)

「WMS」は「Warehouse Management System」の略で、その名の通り倉庫内の在庫や作業を管理するためのシステムです。OMSが受注全体の管理を行うのに対し、WMSは「実際に倉庫で商品がどう動いているか」を詳細に管理する役割を担います。

OMSからの出荷指示を受け、商品の入荷から検品、ロケーション管理、ピッキング、梱包、出荷まで、倉庫内の全工程を詳細に管理します。ハンディターミナルと連携し、リアルタイムで在庫状況を把握できるのが強みです。これにより、誤出荷や欠品を大幅に削減し、倉庫業務を効率化します。

API連携

「API連携」とは、「Application Programming Interface」の略で、異なるシステム同士が互いに情報をやり取りするための仕組みのことです。EC物流では「システムの通訳者」として、OMSやWMS、配送会社システムなどをつなぎます。これにより、受注情報の自動転送や配送ステータスの自動反映が可能になります。

受注処理

「受注処理」とは、お客様からの注文を受けてから、倉庫に商品出荷の指示を出すまでの一連のプロセスを指します。具体的には、注文内容の確認、支払い状況のチェック、在庫の引き当て、そして出荷指示データの作成などが含まれます。

この工程が滞ると発送遅延や誤出荷に繋がり、顧客満足度に直結します。手作業ではヒューマンエラーや非効率性が高まるため、OMSなどのシステムを活用した自動化が重要です。

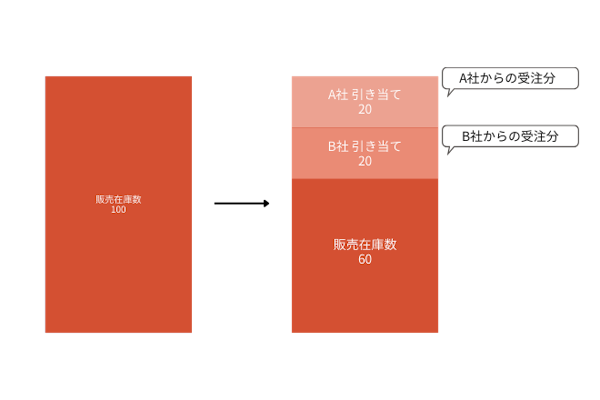

引き当て

「引き当て」とは、お客様からの注文があった際に、その注文に対して倉庫にある特定の在庫を「この注文のために確保する」と予約することです。

これにより、同じ商品に複数の注文が入っても、すでに予約済みの在庫には別の注文が割り当てられず、欠品や二重引き当てといったトラブルを防げます。多くの場合、OMSやWMSが受注と同時に行い、リアルタイムでの正確な在庫管理を実現しています。

SKU

「SKU」は「Stock Keeping Unit」の略で、在庫を管理するための最小単位を指します。例えば、「Tシャツの白、Mサイズ」が1SKU、「Tシャツの黒、Lサイズ」も別の1SKUとなります。

特にECでは、色やサイズ、デザイン違いなど、同じ商品でも多くのバリエーションを持つことが多いため、SKUの適切な管理は非常に重要です。

JANコード

「JANコード」は「Japanese Article Number」の略で、商品の識別のために使われる国際的なバーコード規格です。

EC物流では、入荷時の商品特定や、ピッキング時の商品確認に重要な役割を担います。JANコードをスキャンすることで、WMSへの在庫登録がスムーズになり、誤出荷防止や作業効率化に大きく貢献します。コードがない、または読み取れない場合は手作業が発生し、ミスや作業停滞の原因になるため、EC事業者にとってJANコードの有無は重要な確認事項です。

適正在庫

「適正在庫」とは、欠品を起こさず、かつ過剰な在庫を持たない、最適な在庫量のことです。多すぎず、少なすぎず、まさに「ちょうど良い」在庫の状態を目指す考え方です。

適正在庫の維持は、キャッシュフローの改善、無駄なコスト削減、そして販売機会の最大化に貢献します。EC事業の成長には不可欠であり、過去の販売データや市場トレンドを考慮し、常に最適な状態を保つことが求められます。

在庫回転率

「在庫回転率」とは、一定期間内に在庫がどれだけ入れ替わったか(販売されたか)を示す指標です。この数値が高いほど、商品が効率よく売れており、「少ない在庫で売上を上げられている」と判断できます。

計算は「売上高 ÷ 平均在庫金額」などで行われます。特に季節性の高い商品やトレンド品を扱うEC事業では、在庫の鮮度が重要であるため、在庫回転率を常に意識することが大切です。

2. 倉庫オペレーション・在庫管理

入荷

「入荷」とは、仕入れた商品や製造された商品が、物流センターや倉庫に到着することを指します。

単に商品が届くだけでなく、重要なのは「正しく受け入れる」ことです。伝票と現物の照合、数量の確認、破損がないかのチェックなど、次の工程に進むために必要な作業が伴います。

検品

「検品」とは、入荷した商品や出荷する商品について、種類や数量、品質などが正しいかどうかを確認する作業です。

入荷時の検品で問題を見過ごしてしまうと、間違った在庫として計上されたり、品質不良の商品が出荷されてしまったりする可能性があります。出荷前の検品も同様で、ピッキングされた商品がお客様の注文内容と一致しているかを最終確認します。最近では、WMSとハンディターミナルの連携により、効率的かつ正確な検品が可能になっています。

ロケーション管理

「ロケーション管理」とは、倉庫内のどこに何があるかを正確に把握し、管理することです。倉庫内の「住所」を管理するようなものです。

適切に管理していれば、ピッキング作業がスムーズになり、商品を探す時間を大幅に短縮できます。SKU数が多く物量の波動が激しいEC物流では、WMSと連携した効率的なロケーション管理が特に重要です。

棚番

「棚番」とは、倉庫内の棚やラックに割り振られた、固有の識別番号のことです。ロケーション管理を行う上で欠かせない要素であり、「番地」のような役割を果たします。

例えば、「A-01-02-B」といった棚番が設定されていれば、「A区画の1番通路の2番棚のB段」といったように、商品の保管場所をピンポイントで特定できます。

棚卸

「棚卸」とは、ある特定の時点において、倉庫内にある実際の在庫を数え、帳簿上の在庫データと照合する作業のことです。

日々の入出荷作業の中で数え間違いや入力ミスを修正し、正確な在庫を保ちます。棚卸は非常に手間のかかる作業ですが、正確な在庫情報がなければ、お客様への欠品や過剰在庫による経営リスクに直結します。

ロット管理

製造日や入荷日、製造番号などによって商品をグループ化し、そのグループ(ロット)ごとに管理することです。特に食品や医薬品など、消費期限や品質管理が重要な商品において必須の管理方法です。

特定のロットに問題が見つかった場合、同じロットの商品を追跡して迅速に回収や交換といった対応が可能になります。

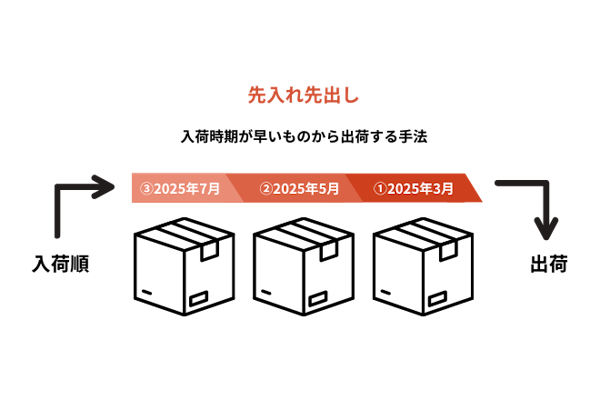

先入れ先出し

「先入れ先出し」とは、倉庫に入荷した古い商品から順に、先にピッキング・出荷していく在庫管理の基本原則です。

特に、食品や化粧品、医薬品など、消費期限や品質劣化の可能性がある商品では、先入れ先出しが徹底されていないと品質問題やクレームに繋がりかねません。アパレルなどトレンドが移り変わる商品においても、古い在庫を先に捌くことで、陳腐化による廃棄ロスを防ぎ、常に新しい商品を市場に供給できるというメリットがあります。

ハンディターミナル(ハンディ)

「ハンディターミナル」(略して「ハンディ」)は、バーコードなどを読み取り、商品の管理や作業の指示を行うために現場で使われる携帯端末です。EC物流の倉庫作業では、もはや「必需品」といえる存在です。

入荷時や検品時のデータ登録、ピッキング時の指示表示と確認に活用されます。これにより、ピッキングミスを防ぎ、作業進捗をリアルタイムでWMSに反映できます。

マテハン

「マテハン(マテリアルハンドリング)」とは、フォークリフト、コンベア、自動倉庫、仕分け機、AGV(無人搬送車)、AMR(自律走行ロボット)など、物流現場で使われる運搬機械や設備全般を指します。

物量が増え、人手不足が深刻化する中で、マテハンの導入はEC物流において非常に重要なテーマとなっています。導入コストはかかりますが、重い荷物の運搬や大量の仕分け作業など、人手では負担が大きい場面で特に効果を発揮します。

パレット

「パレット」とは、商品をまとめて運搬・保管するために使う、木製やプラスチック製の荷役台のことです。フォークリフトなどで持ち上げられるように設計されており、物流センターでは欠かせない存在です。

パレットを使うと、一度に大量の荷物を効率的に移動・保管でき、入荷・出荷作業や倉庫内の移動が大幅に効率化され、時間とコストを削減できます。また、商品を積み重ねて保管できるため、倉庫スペースの有効活用にも貢献します。

3. 出荷・配送業務

ピッキング

「ピッキング」とは、お客様からの注文内容に基づいて、倉庫内の棚から指定された商品を集める作業のことです。EC物流において、最も人手のコストがかかりやすい作業の一つで、その効率は出荷スピードに直結します。広大な倉庫で商品を探す手間を省くため、WMSによるロケーション管理や効率的なピッキングルート設計が重要になります。

梱包

「梱包」とは、ピッキングされた商品を、配送に適した状態にするために段ボール箱などに詰める作業です。単に商品を箱に入れるだけでなく、配送中の破損を防ぐための緩衝材を入れたり、お客様へのメッセージカードを同梱したりすることもあります。

梱包は、EC事業者の「顔」であり、丁寧な梱包は顧客満足度向上につながります。最近では、環境配慮や開封しやすい工夫など、多様なニーズに応える梱包方法が求められています。

仕分け

「仕分け」とは、梱包された商品を、配送方面別や配送業者別、あるいは顧客ごとに分類する作業のことです。出荷前の最終工程の一つとして、正確さが求められます。近年は、自動仕分け機などのマテハン導入により、作業の精度とスピードが向上し、ヒューマンエラーが減少することでスムーズな出荷を実現しています。

出荷指示

「出荷指示」とは、受注した商品を倉庫から出荷するよう、具体的な指示を出すことです。OMSからのデータに基づき、WMSや作業員へ商品、数量、期日、送付先などを伝えます。この指示の正確性が、ピッキング、梱包、配送に影響し、誤出荷や発送遅延を防ぐためのEC物流における重要なポイントとなります。

納品書

「納品書」とは、商品をお客様に届ける際に、商品と一緒に同梱される明細書のことです。通常、購入された商品名、数量、金額などが記載されています。お客様が注文内容と商品を確認する際に必要であり、返品・交換時の購入証明にもなります。ギフト注文では金額非表示の納品書が使われることもあります。

流通加工

「流通加工」とは、商品が消費者の手元に届く前に、倉庫や物流センターで行われる見栄えや使いやすさを整える仕上げ作業のことです。単に商品を運ぶだけでなく、お客様のニーズに合わせて一手間加えるイメージです。

具体的な例としては、

・商品の値札貼りやタグ付け

・ギフトラッピングやメッセージカードの同梱

・セット組み(複数の商品を一つのパッケージにする)

・アパレル商品の検針やプレス加工

・ラベル貼り、袋詰め

などが挙げられます。

クロスドック

「クロスドック」とは、入荷した商品を一時的に倉庫で保管することなく、すぐに次の出荷先に振り分ける物流方式です。トラックから降ろされた商品を、すぐに別のトラックに積み替えるイメージに近いです。

この方式の最大のメリットは、在庫保管のコストを大幅に削減できる点と、リードタイム(注文から顧客に届くまでの時間)を短縮できる点です。在庫を倉庫で寝かせないため、保管スペースが最小限で済み、その分の費用を抑えられます。

ただし、クロスドックは、事前に詳細な入荷・出荷計画が必要であり、高いレベルの連携と正確性が求められます。EC物流では、特に回転率の高い商品や、キャンペーンなどで一時的に物量が増える場合に有効な戦略として検討されることがあります。

4. 配送・ラストワンマイル関連

ラストワンマイル

「ラストワンマイル」とは、商品が物流センターや配送拠点を出発してから、最終的にお客様の玄関先まで届けられるまでの「最後の1マイル(約1.6km)」を指す言葉です。EC物流において最もコストと課題が多い区間とされており、交通渋滞や不在再配達などが複雑に絡み、特に都市部で顕著です。

お客様の多様なニーズに応えるため、置き配、宅配ボックス、ドローン配送など、様々な最適化が図られており、ここがスムーズかどうかがお客様の購買体験に大きく影響します。

中継料

「中継料」とは、一般的な配送ルートではカバーしきれない、特定の地域(離島、山間部など)への配送に追加で発生する料金のことです。遠隔地や交通の便が悪い地域への配送において、通常の運賃に上乗せされる形で請求されます。EC事業者にとっては予期せぬ配送コストとなる場合があり、送料設定や商品価格への転嫁を検討する際に考慮が必要です。

またお客様の不満を避けるため、配送ポリシーの明確化や、購入時の送料表示に注意書きを記載するなど、事前情報提供の工夫が求められます。

不在再配達

「不在再配達」とは、配送時に受取人が不在だったため、商品を再度配達し直すことを指します。EC物流における「隠れたコスト」の一つであり、配送会社にとっては人件費・燃料費の増加や時間のロスにつながります。

日本国内では再配達率が10〜15%程度とされており、ドライバー負担増やCO₂排出量増加といった社会的課題にも繋がっています。EC事業者としては、配達予定の事前通知、宅配ボックス・置き配の選択肢提供、日時指定オプションの充実などで、再配達抑制に努める必要があります。

宅配便

「宅配便」とは、比較的小さな荷物を、個人宅や企業に戸口まで配送するサービスのことです。ECサイトで購入した商品がお客様の元に届く際に最も一般的に利用される配送手段です。

ヤマト運輸の宅急便や佐川急便の飛脚宅配便、日本郵便のゆうパックなどが代表的です。これらのサービスは、全国津々浦々への配送ネットワークを持ち、追跡サービスや時間指定、再配達といった多様なオプションを提供している点が特徴です。

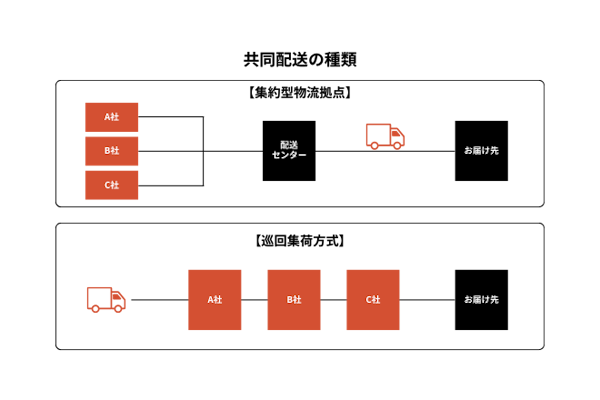

共同配送

「共同配送」とは、複数の企業が同じ配送ルートやエリアにおいて、それぞれの荷物をまとめて配送することです。これにより配送コストの削減と環境負荷の低減が実現します。個別の配送よりトラックの積載効率が上がり、走行距離や燃料消費を抑えられます。特に少量多頻度のEC物流において、コスト効率を高める有効な手段です。主に「集約型物流拠点方式」と「巡回集荷方式」の2種類があります。

チャーター便

「チャーター便」とは、特定の荷主(企業)のために、トラック一台を貸し切って配送を行うサービスのことです。通常の路線便のように複数の荷主の荷物を混載せず、指定された荷物だけを運びます。

緊急性の高い荷物や大量・特殊な形状の荷物に適しており、積み替えが少ないため破損リスクも低減します。ただし、車両を貸し切る分、通常の宅配便よりコストは高くなる傾向があります。EC物流では、大型商品や高額商品、緊急配送といった特定のニーズで利用が検討されます。

5. トラブル・波動対応

返品処理

「返品処理」とは、お客様から返品された商品を倉庫で受け入れ、その後の対応(再販、修理、廃棄など)を行う一連の業務です。返品された商品の検品、返金処理、在庫への戻しなどが一般的な流れになります。EC物流において、特にデリケートな作業の一つと言えるでしょう。

誤出荷

「誤出荷」とは、お客様が注文した商品とは異なる商品や数量を誤って出荷してしまうことです。発生すると、お客様に迷惑をかけるだけでなく、信用失墜、再配送コスト、返品処理の手間など、EC事業者にとって大きな損失となります。

ピッキングミスや梱包ミス、伝票の貼り間違いが主な原因です。WMSやハンディターミナルを使ったバーコード検品、ダブルチェック体制の構築など、多角的な対策で防止に努めることが非常に重要です。

欠品

「欠品」とは、お客様からの注文があったにもかかわらず、在庫がないために商品を出荷できない状態を指します。EC事業の販売機会損失に直結し、顧客満足度を低下させます。

欠品の原因は、在庫の読み間違い、需要予測のミス、発注漏れ、サプライヤー側の問題など様々です。WMSでのリアルタイム管理や適正在庫維持で、欠品リスクを最小限に抑えられます。

波動対応

「波動対応」とは、時期やイベントによって大きく変動するECの受注量や出荷量に、物流現場が柔軟に対応することです。EC事業では、セール時期(例:ブラックフライデー、Amazon Prime Day)や年末年始、新商品発売時などに、一時的に注文が爆発的に増える「波動」がよく発生します。

これに失敗すると、発送遅延や誤出荷に繋がり、お客様のクレームを招きます。こうしたトラブルを防ぐためには、事前の需要予測、人員増強、倉庫スペース確保、マテハン設備増強といった対策が不可欠です。物流パートナーとの密な連携やシステム拡張性も重要な要素となります。

6. 外部委託・物流パートナー

3PL(サードパーティ・ロジスティクス)

「3PL」とは、企業が自社の物流業務の全部、または一部を外部の専門業者に委託することを指します。倉庫管理、在庫管理、配送手配、物流戦略立案までをアウトソーシングするイメージです。

物量増加や複雑な配送ニーズに対応する際、EC事業者にとって有力な選択肢となります。3PLを活用すれば、プロのノウハウや設備を活かしてコスト削減と物流品質向上を実現し、コア業務へ注力できるメリットがあります。信頼できるパートナー選びが成功の鍵です。

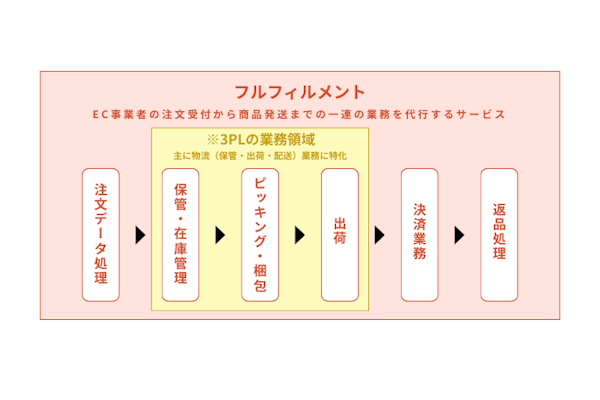

フルフィルメントサービス

「フルフィルメントサービス」とは、ECサイトの注文受付から、商品の保管、ピッキング、梱包、発送、さらには返品対応、顧客からの問い合わせ対応まで、EC運営に関わる一連の業務を包括的に代行するサービスのことです。

3PLが物流に特化する一方、本サービスはEC運営業務を「一気通貫」でサポートします。これにより、EC事業者は商品企画やマーケティングといったコア業務に注力でき、運営効率化と顧客満足度向上を期待できます。特に立ち上げ期や急成長期のEC事業において、リソース最適化とスムーズな事業拡大に貢献します。

ささげ

「ささげ」とは、ECサイトの運営において必要な、「撮影(さつえい)」「採寸(さいすん)」「原稿(げんこう)」という3つの業務の頭文字を取った造語です。商品の魅力を最大限に引き出し、お客様に正確な情報を提供するために不可欠な作業です。

・撮影(さつえい): 商品の画像や動画を撮影すること。ECサイトでは、写真が購買意欲を大きく左右するため、プロによる高品質な撮影が求められます。

・採寸(さいすん): アパレル商品や家具・雑貨などで、正確なサイズを計測し、お客様に情報を提供すること。サイズ違いによる返品を防ぐ上で非常に重要です。

・原稿(げんこう): 商品説明文やキャッチコピーを作成すること。商品の特徴や魅力を伝え、お客様の疑問を解消する役割があります。

これらの業務は専門性が高く、ECサイトの売上にも直結するため、多くのEC事業者が外部の専門業者に委託しています。

EC運用代行

「EC運用代行」とは、ECサイトの日常的な運営業務を、外部の専門業者に委託するサービスのことです。その範囲は多岐にわたり、EC事業者のニーズに合わせて柔軟に調整されます。

具体的には、

・商品ページの更新や新規商品登録

・キャンペーンやセール企画の実施

・メルマガ配信やSNS運用などのプロモーション

・お客様からの問い合わせ対応(メール、電話など)

・受注処理や在庫連携のサポート

・売上データ分析や改善提案

などが含まれます。

EC運用代行を利用することで、EC事業者は日々の煩雑な業務から解放され、商品開発やブランディングといった戦略的な業務に注力できます。また、EC運営のプロが持つノウハウを活用することで、売上向上や業務効率化が期待できます。

まとめ:日々の現場で役立つ物流用語を武器にする

本記事で解説した用語は、EC物流の現場で毎日飛び交う重要なキーワードばかりです。これらの用語を理解し、適切に使いこなすことで、日々の業務効率が格段に向上し、EC事業の成長にも貢献できるでしょう。

EC物流は奥深く、常に進化しています。今回ご紹介した用語を足がかりに、ぜひさらに知識を深めていただければ幸いです。